Les expositions temporaires passées

Deux fois par an, la Porte Saint-Michel accueille des expositions temporaires qui mettent en lumière les riches collections du musée de Guérande. Objets ethnographiques, archives, œuvres d’art ou témoignages du quotidien : chaque exposition thématique propose un nouveau regard sur l’histoire, la culture et les traditions du pays guérandais. Retrouvez ici les archives des expositions passées, les sujets abordés, les pièces présentées et les temps forts de chaque édition.

Les expositions temporaires passées

-

Regards d'habitants - Exposition consacrée à l’œuvre picturale de Gustave TIFFOCHE d'avril à septembre 2025

Le musée de Guérande a présenté, du 5 avril au 21 septembre 2025, l’exposition Regards d’habitants, consacrée à l’œuvre picturale de Gustave TIFFOCHE. Artiste complet – peintre, potier, sculpteur –, il a marqué le paysage artistique guérandais par une œuvre foisonnante, ancrée dans son territoire et ouverte sur le monde.

Une exposition participative pour faire vivre les collections du musée

En 2023, la ville de Guérande a reçu une donation exceptionnelle de la famille de Gustave TIFFOCHE, enrichissant son musée d’une collection de poteries, sculptures et peintures de l’artiste. Après une première exposition temporaire en 2024 consacrée à son travail de potier-sculpteur, le musée de Guérande explore à présent ses tableaux.

L’originalité de l’exposition Regards d’habitants réside dans son processus de co-construction. Habitants de tous âges, commerçants, élus, agents municipaux, associations et enfants des écoles ont été invités à voter pour leurs œuvres favorites parmi une sélection issue des réserves du musée. Ce regard collectif a reflété la diversité des sensibilités et des émotions suscitées par les peintures de l’artiste.

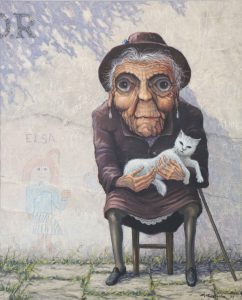

Elsa, acrylique sur toile, 1995 L’univers pictural de Gustave TIFFOCHE

Autodidacte, Gustave TIFFOCHE (1930-2011) forge son regard d’artiste dans l’univers industriel des Chantiers de l’Atlantique, avant de se tourner vers la céramique. Expérimentateur infatigable, il explore dans sa peinture les limites entre abstraction et figuration, travaillant la matière picturale avec la même intensité que la terre. Son approche sensible et spontanée, ancrée dans le territoire, confère à son œuvre une force expressive, encore intacte aujourd’hui. Loin d’être figée, elle continue d’interpeller, de surprendre et d’émouvoir.

La piécette, acrylique sur toile, 2010 Une exposition au fil des émotions

Les « coups de cœur » des habitants révèlent des sensibilités variées qui structurent l’ensemble de l’exposition. Organisée autour de 7 sections thématiques, elle rassemble 22 œuvres et objets de l’artiste, accompagnés de commentaires, émotions et souvenirs des Guérandais qui jalonnent le parcours. Offrant une lecture plurielle et vivante des peintures de G. TIFFOCHE, elle invite chaque visiteur à croiser son propre regard avec celui des autres. Pour les plus jeunes, un parcours ludique propose des jeux autour de la composition, des formes et de la matière, offrant une approche sensible et intuitive de l’art.

Des tas de roseaux, acrylique sur toile, 1985-1987 Un regard collectif

En donnant la parole aux habitants et en impliquant les différents acteurs de la vie locale, cette exposition inscrit l’art dans une dynamique collective visant à faire sortir les collections des réserves pour les partager avec le plus grand nombre. Elle offre ainsi une opportunité unique de redécouvrir Gustave TIFFOCHE sous un jour nouveau, à travers les regards d’aujourd’hui.

-

Moulin, tu dors ? - Exposition thématique octobre 2024 à mars 2025

Territoire ouvert au vent, la presqu’île guérandaise comptait une quarantaine de moulins. Turquois, à petit-pied ou moulin-tour, ils maillaient le paysage dès la fin du 14e siècle. Aujourd’hui les quelques survivants nous interpellent à l’heure des énergies renouvelables.

Une diversité architecturale et technique insoupçonnée

Exposé aux vents dominants d’ouest et de sud-ouest, le pays guérandais est propice à l’installation de moulins à vent. Sur la quarantaine d’entre eux recensée au cours de l’histoire, 3 types d’architectures s’affirment :

Moulin turquois Illustration Marie-Anne ABESDRIS Le moulin turquois se caractérise par sa tourelle maçonnée haute d’environ 5 mètres, la masse, surmontée d’une cage en bois portant les ailes. Fixée à un pivot logé dans la masse, la cage tourne à 360°. L’échelle d’accès extérieure sert à manœuvrer la cage pour orienter les ailes au vent.

Moulin à petit-pied Illustration Marie-Anne ABESDRIS Le moulin à petit-pied remplace progressivement le moulin turquois. Sa tour en maçonnerie est dotée d’un pied à large empattement et d’un encorbellement à mi-hauteur qui soutient l’étage. Elle est coiffée d’une toiture conique couverte de bardeaux en bois de châtaignier : les essentes. La toiture pivotant sur un rail est manœuvrée à l’extérieur du moulin à l’aide de la queue.

Moulin-tour Illustration Marie-Anne ABESDRIS Le moulin-tour incarne la dernière génération des moulins à vent, issue des innovations technologiques de la fin du 19e siècle. En 1839, Pierre-Théophile Berton et son fils révolutionnent la meunerie à vent en remplaçant les toiles par des planchettes en bois contrôlées mécaniquement depuis l’intérieur du moulin : la volée Berton. Le perfectionnement du mécanisme de rotation de la toiture et, plus tard, l’invention du moulinet d’orientation permettent au moulin de se gouverner lui-même.

Dédiés à la mouture de la farine, ils étaient essentiels à la vie quotidienne locale. Leur usage a progressivement périclité à la fin du 19e siècle au profit des minoteries industrielles.

Aujourd’hui, la meunerie industrielle n’a plus besoin du vent pour produire chaque année 4 millions de tonnes de farine. À présent obsolètes, les moulins à vent s’érigent en témoins patrimoniaux. Reconvertis ou réinvestis, les anciens moulins à vent trouvent parfois d’autres usages. Seuls quelques-uns perpétuent le savoir-faire traditionnel des meuniers grâce à l’engagement de passionnés.

Les éoliennes succèdent désormais aux moulins. Avec le parc éolien en mer de Saint-Nazaire, le vent alimente aujourd’hui 20% de la consommation électrique du département.

Le moulin à petit-pied, un symbole identitaire du territoire

Les moulins à petit-pied sont particulièrement bien représentés à Guérande : 14 recensés dont 6 conservés. Typiquement bretons, ils doivent leur nom à leur silhouette. Il est aujourd’hui un des marqueurs identitaires du patrimoine guérandais.

Moulins de DREZEUX, Ferdinand DU PUIGAUDEAU (1864-1930) Le plus ancien des moulins à « petit-pied » est celui de Drézeux, daté par dendrochronologie des années 1394-1417.

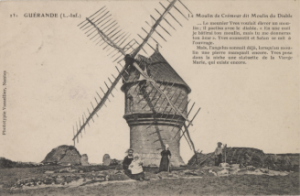

Pour autant, le plus connu reste le moulin de Crémeur (fin 15e-début 16e), également appelé le moulin du Diable, pour la légende autour de sa construction.

Moulin de CREMEUR, Carte postale ancienne Collection musée de Guérande (inv.2007.1.8) -

Gustave TIFFOCHE, potier-sculpteur - Exposition art, novembre 2023 à septembre 2024

Au travers des poteries et sculptures de Gustave TIFFOCHE (1930-2011), se dévoile le parcours d’un artisan d’abord, son savoir-faire, ses techniques de façonnage, de cuisson et d’émaillage. De son premier pichet à ses œuvres uniques, s’affirme ensuite l’artiste dans une quête de nouveau design et d’esthétisme, abandonnant l’utilitaire pour l’artistique.

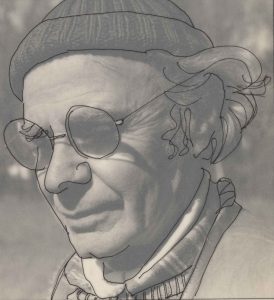

Gustave TIFFOCHE (1930-2011) Collection privée Crédit Photo : Famille TIFFOCHE, droits réservés Un artiste aux multi-facettes

Autodidacte libre et non-conformiste, TIFFOCHE a pratiqué différentes formes d’expression artistique, comme le dessin et la peinture, avant de s’engager dans la céramique en 1963. Ses poteries utilitaires restent les plus connues sur la presqu’île guérandaise, mais elles ne constituent qu’une facette de sa production. Durant 27 ans, cet amoureux de la terre et des techniques traditionnelles a cherché à repousser les limites du grès et laissé une empreinte durable dans l’histoire de la céramique contemporaine.

Verseur Gustave TIFFOCHE (1930-2011) Grès, vers 1970 Collection musée de Guérande En quête de liberté créatrice

Gustave TIFFOCHE développe très tôt un goût prononcé pour le dessin, doublé d’un esprit d’inventivité. Son intérêt pour la mise en formes de la matière constitue le point de départ d’un itinéraire peu conventionnel, autour d’horizons aussi variés que la chaudronnerie, l’architecture navale, la conception de projets d’aménagement, de décoration et d’objets ingénieux de toutes sortes. C’est pourtant dans la céramique que réside le véritable tournant de sa vie : porté par une époque où tout semble possible, Gustave TIFFOCHE fait le choix d’embrasser une carrière de potier qui le conduit à se forger un destin unique à Guérande.

Tasse Gustave TIFFOCHE (1930-2011) Grès, vers 1970 Collection musée de Guérande De la poterie à la sculpture

Gustave TIFFOCHE appartient à une génération de potiers émergeant plusieurs années avant la fracture sociétale de mai 68. À travers leurs recherches sur le grès, ils ont su initier une rupture de la céramique purement utilitaire et une bascule vers l’art contemporain. Bien qu’éloigné des centres alors pionniers dans ce domaine, l’artiste s’inscrit pleinement dans cette modernité céramique. Son approche inventive fondée sur la spontanéité du geste et l’expérimentation a donné naissance à des œuvres plastiques aux formes et aux textures expressives, chargées d’une force tellurique. Des poteries utilitaires aux sculptures monumentales, ses grès ont marqué les mémoires guérandaises autant que les paysages urbains du Grand Ouest.

Vase et pic à fleur Grès et porcelaine émaillée, 1968-1975 Collection musée de Guérande

Vase et pic à fleur Grès et porcelaine émaillée, 1968-1975 Collection musée de Guérande

Femme d’inspiration africaine Collection musée de Guérande -

Fontaine, Boirai-je de ton eau ? - Exposition thématique, avril à octobre 2023

Tantôt bienfaisante et sacralisée, tantôt malfaisante et vilipendée, mais ô combien essentielle à la vie, l’eau inspire autant la méfiance que la convoitise. Pourtant, l’appauvrissement des réserves naturelles dans un contexte climatique de plus en plus complexe interroge aujourd’hui notre dépendance à une ressource considérée à tort comme acquise.

La place de Queniquen et son puit Gustave Clétiez (1830-1896) Huile sur toile, 2e moitié du 19e siècle Collection musée de Guérande (inv. 79.2) À la conquête de l’eau

Bien que diversifiés, les milieux aquatiques entourant le pays guérandais ne fournissent pas tous une eau propre à la consommation humaine. Les problématiques d’approvisionnement en eau ont donc joué un rôle important dans l’implantation des villages, dans la constitution des paysages urbains comme ruraux et dans la construction des modes de vie. Fontaine, puits, lavoirs et abreuvoirs ont ainsi maillé le territoire et constituent aujourd’hui le petit patrimoine de la ville.

Le transport comme le stockage de l’eau ont donné lieu à une diversité de contenants dont une grande partie était produite localement par les potiers de Landieul à Herbignac. La pénibilité du portage de l’eau confère à cette ressource des valeurs profondes : l’effort, le partage, l’économie, l’entraide…

Cruche dite Bue à eau Terre cuite, Landieul, 19e siècle Collection musée de Guérande (inv. 31.9)

Paludier se désaltérant Emmanuel Adolphe MIDY (1797-1874) Huile sur toile, 19e siècle Collection musée de Guérande (inv.62.12)

Fontaine de propreté, Jean CRUSSON Terre vernissée, Herbignac, 1796 Collection musée de Guérande (inv. 69.1) Eau bienfaisante ou malfaisante ?

L’insalubrité et la mauvaise qualité de l’eau ont longtemps constitué un problème majeur dans les milieux urbains comme Guérande. Du Moyen Âge à la fin de l’Époque moderne, la crainte des maladies, les théories médicales obscures et les recommandations ecclésiastiques ont successivement orienté les usages de l’eau. Objets religieux, accessoires de toilette et témoignages d’archives évoquent la place de l’eau dans les modes de vie et les progrès accomplis à Guérande sous l’impulsion du mouvement hygiéniste.

Bénitiers de chevet Faïence, Nevers, 18e – 19e siècle Collection musée de Guérande (inv.79.8)

Baignoire d’enfant Terre cuite, Herbignac, fin du 18e siècle Collection musée de Guérande (inv. 30.18)

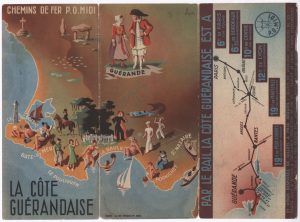

Dépliant publicitaire La côte guérandaise Compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans et du Midi 1933-1938 (inv. 2021.6.1) Entre pénurie et abondance

Au tournant du 20e siècle, le développement du tourisme balnéaire sur la presqu’île guérandaise dans un contexte de course à la modernité conduit à la création d‘un service des eaux mutualisé. La gestion de l’eau s’est inscrite dans une logique de gestion de la pénurie en période estivale, dépassant rapidement les frontières du territoire pour répondre à des besoins toujours plus importants.

-

Emma BURR, dessine-moi Guérande - Exposition participative, octobre 2022 à mars 2023

Après avoir collecté auprès des habitants les lieux de Guérande qui leur sont chers, la dessinatrice Emma BURR restitue au travers de ses dessins, la géographie intime de la ville. Chargés de souvenirs ou empreints d’émotion, ces lieux révèlent la ville tel un carnet de voyage.

Village de Saillé, sa boîte à livre Emma BURR, crayon et aquarelle, 2022 Collection musée de Guérande Géographie intime

Qui n’a pas un lieu préféré de sa ville, rattaché à un souvenir ou à une émotion ? Cette rue où votre enfant a fait ses premiers pas, ce lieu où vous aimez vous retrouvez, cette maison qui vous a vu grandir… autant de lieux intimes qui vous sont chers et qui vous habitent. Ce sont ces lieux qui construisent la géographie intime de Guérande. Ce sont ces mêmes lieux que le musée de Guérande a souhaité partager à travers le regard artistique d’Emma BURR.

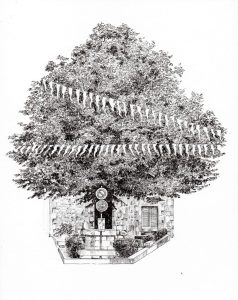

La pierre à Mado* Emma BURR, crayon et aquarelle, 2022 Collection musée de Guérande * C’est sur cette pierre que Mado s’est assise et a décidé avec son mari de quitter l’est de la France pour venir s’installer à Guérande.

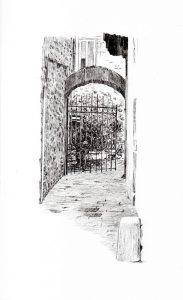

Place du Pilori, un îlot de verdure Emma BURR, crayon, 2022 Collection musée de Guérande Une démarche participative

Parce qu’une ville est avant tout un lieu de vie partagée où se mêle des vécus, Emma BURR est allée à la rencontre des habitants afin qu’ils lui confient les lieux qui leur sont chers. Au gré des conversations, penchés sur un plan, ils annotèrent les cartes de la ville, de leurs commentaires et de leurs souvenirs. Aussi riches et diversifiés ont été ces retours, ils ont été la base de travail d’Emma BURR qui arpenta les rues de la ville afin de dessiner ces lieux. Connus ou insolites, improbables ou secrets, ils sont autant de pépites qui inspirent par leur vécu, leur histoire ou leur émotion les dessins d’Emma BURR. Tous les dessins ont été acquis par le musée à l’issue de l’exposition.

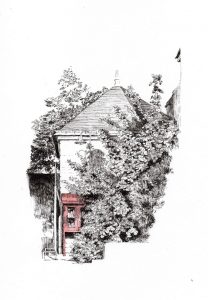

Four à pain de Kerbironet Emma BURR, crayon, 2022 Collection musée de Guérande

Autoportrait Emma BURR, aquarelle, 2020 Crédit photo : E. BURR © Emma BURR Portrait d’artiste Emma BURR

Née en Angleterre, au sud de Manchester, Emma BURR vit depuis une vingtaine d’années en France. Après des études d’arts plastiques puis de graphisme, elle explore d’abord la peinture avant de se consacrer au dessin dans un esprit proche des planches de BD, en utilisant principalement le crayon graphite, l’encre et l’aquarelle.

Sensible au paysage urbain et industriel, elle s’attache à révéler la ville comme un réservoir inépuisable de beautés insoupçonnées, celles que le quotidien nous efface, celles que l’on ne prend plus le temps d’apprécier. Elle porte alors son attention sur les lieux de vie s’imprégnant du vécu et du regard des habitants sur leur ville.

Epurés et poétiques, ces dessins mêlent la précision du trait et la profondeur des gris, jouent avec l’absence et la disparition, réhaussent la pureté du blanc de touches de couleur.

« Je cadre l’image de manière à ne garder que ce qui apparaît essentiel. J’enlève parfois les formes du premier plan qui restent suggérées : arbres, buissons, panneaux, voitures. Pour cela, j’utilise plusieurs techniques : crayons à papier, crayon de couleur, aquarelle, fusain, pastel, encre de chine, gravure… »

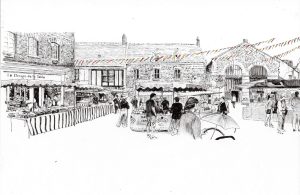

Place Saint-Aubin, un jour de marché Emma BURR, crayon, 2022 Collection musée de Guérande